|

|

|

(�@)

�ͺA�t�G A�B �ͺA�t���զ��G

(1) �b�@�w�Ŷ����A�ͪ��s���M��ͦs���L�����ҡA�z�L����`���P��q�y����椬�@�ΡB���̦ۨs�Ӻc�����@�ӥ\����C

(2) �ͺA�t���զ�����G �ҡB �ͪ��s���ϥͦs���ҧΦ��ͺA�t�C �A�B �ͺA�t�i�j�i�p�A���ݨ㦳�D�n���ͪ�����(�Ͳ��̤Τ��Ѫ�)�C ���B �����@�_�ͬ��A�ï���o��í�w���A(���ɵu�ȥ�i)�C �B�B �ͺA�t�i�۵M�Φ��A�p�˪L�B�ˬy���F��i�H�O�H�u��y�A�p�A�СB�����B���w���C B�B �v�T�ͺA�t���]���G

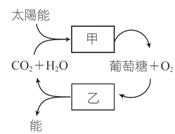

(1) �ͪ��]�l�G�Ͳ��̡B���O�̩M���Ѫ̡C �ҡB �Ͳ��̡G (a) (b) ���X����G�����Q�ΤӶ���g��i����X�@�ΡA�p���X�ӵߡBĦ���B���Ӫ��C (c) �ƾǦ���G�N�L������Ʀ���o��q�A�H�X���ͪ��餺���������A�p�ƾǦX���ӵ�(�ȵv�ƲӵߡB�v�ƲӵߡB���Ƶߵ��C �A�B ���O�̡G (a) �����ζ����g�ѥͲ��̨��W�o�쪫��P��q�A��٬�����ͪ��C (b) ��Ů��O�̡G�H�Ͳ��̬������ʰʪ��C (c) ���Ů��O�̡G�H��Ů��O�̬��������ʰʪ��A�p�C��B�����B�T���C (d) �M���̡G�H�ʡB�Ӫ��������H�������A���s�q�����O�̡C�p�G�r�N�B�������C (e) �S�ҡG 1. �����ʰʪ��G 2. ���δӪ��G ���B ���Ѫ̡G (a) ���c�ï�����~�N����������(�p�G�ͪ�����B�ƿM�ƪn��)�A�H��o�ͬ��һݪ����ơA�p�G�G�ͲӵߡB�G�ͯu�ߵ��C (b) �Y�S�����Ѫ̡A�ʪ��M�Ӫ�������K��n�_�ӡA�v�T���誺�`���M��q���y��C

(2) �D�ͪ�(�z��)�]�l�G �ҡB ���z�]�l�G�Ӷ���g��B���B�j��B�ūשM�g�[�B���B�����C �A�B �ƾǦ]�l�G����q�B��i�Q�B���P�סB�g�[�������C ���B �Ӷ���g�u�G

(a) �a�y�W���j��������q�������ζ����ӦۤӶ���g��C

(b) �Ӷ���g��O�Ѧh�تi�����P�����i�Ҳզ��A�䤤�i��400��700�`��(nm)�����i�Q�ڭ̪��ײ��ݨ��A�٬��u�i�����v�C

(c) �����i�����A�Ҧp�G��������Ŧ���Q���Ӫ������X����ҧl���A�g���X�@�����ܬ��ƾǯ�A�x�s�b���������������C

(d) �Ӷ���g����v�T�Ӫ��ͪ��A�Ҧp�G�ͪ��b���������B���Ӫ��A���Ӫ��n�z�A�����h�o�|���}�C

(e) �������Ӯg�q�]�|�v�TĦ���������A�Ҧp�GĦ���j�h�����b������������h�A�b������200���إH�U���a��A�]���S�������A�ҥH�X�G�S��Ħ���C �B�B ���G

(a) ���a�W�����j�h�Ӧ۫B���A���ëD���ä����b�a�y�����A�e�B���M��y�����̦h�A�ӨF�z���h�Ƥ֡C

(b) ���ͪ��ʡB�Ӫ����F��������������A�U�o�i�X�S�����c�y�A�Ҧp�G�Ӫ�����������h�A�������ʪ����馳��������������c�y�A�p�G����M���O�C ���B �j��G

(a) �j���x�s�۳\�h�ͪ��һݭn������A�Ҧp�G�G��ƺҡB���M��C

(b) �G��ƺҬ��Ӫ����X�@�ΩһݡA���h�O�ͪ��I�l�@�ΩһݡC

(c) �Y�z�L�ͪ���N�j�𤤪�������ܦ��t��ƦX���A�H�ѴӪ��l���Q�ΡC

(d) ���i�H��U�Ӫ����]���@�ΡB�ǯ��B�M�ؤl�������C �v�B �g�[�G

(a) �g�[�פg��(���ۭ��ƪ��H�h)�ϻG�ӽ�(�L�ͪ����ѰʴӪ�������)�C

(b) �g�[���j�����ͪ��Ϯ������ҡC

(c) �g�[�t�������B�q����(�ѥͪ��o�|)�B�Ů�(�I�l)�M�L�ͪ�(����)�C

(d) �g�[�����c�B���P�שM�q���զ��|�v�T�ͬ���W���ͪ������A�p�G�Ʒ�b�t���q���֪��F��g�[���ͬ��C

(e) �g�[���F�i�T�w�Ӫ���~�A�䤤���Ů�i�ѴӪ����ڦ�I�l�@�ΡA�����P�q�� ��i�Q�ڧl���A�H�ѵ��Ӫ��ͪ��P�o�|�C

(f) �g�[�����L�ͪ��]�A�ӵߩM�u�ߵ��A����Ѧ������H�P�i���誺�`���C ���B �ūסG

(a) ������ͪ��������]���C

(b) �۵M���Ҥ����T��B����M�G�鳣��l���Ӷ���g��A�H�W�[�ūסC

(c) �j�h�ƥͪ�����Ԩ��E�P���ūק��ܡA�]���C�إͪ�����@�w���Ϧa�A����H�a�M���a���ͪ��A�i�o�{�Y�����M�κA�㦳�۷����t���C

|

|

�ͪ��]�l |

�Ͳ��� |

���O�� |

���ѭ� |

|

��i�ӷ� |

�ۦ�X�� |

�̿��L�ͪ� (����ͪ�) |

���ѥͪ�����M�ƪn�� (����ͪ�) |

|

�w�q |

��ۦ�X�������i�� 1. ���X����G�Q�Υ��� 2. �ƦX����G�Q�Τƾǯ� |

���������~�������� |

1. ���c�ï�������~�� ��A�A�l���i���C 2. ���������Ѭ��L���� |

|

����`�� |

�L������������ |

�������������� |

���������L���� |

|

�ͪ����� |

1. ��֥ͪ��ɡG�ź�ߡB���X�ӵߡB�v�ƵߡB���Ƶ� 2. ��ͥͪ��ɡGĦ�� 3. �Ӫ��ɡG���Ӫ� 4. �ƦX�ӵ� |

�ʪ��B�H�Ͳӵߩίu�ߡB |

�G�ͲӵߡB�H�ߡB |

|

�S�I |

1. ���X�@�ί�s�y�i��(����})�����X���C 2. �۵M�ɤ���90�H�����X�@�ξaĦ�������C 3. ���δӪ�(�p���֭a�B��Ţ��B���ǯ�)�ͬ��b�ʴ᪺�h�C�g�a�A�ҥH�ݭn�������θɥR�᷽�A�����ݦ���X�@�ΡA�s�y��i�C |

1. n�Ů��O�̤D�O�᭹(n��1)�Ů��O�̪��ʪ��C 2. �ʰʪ�����Ů��O�̡C 3. ���ʰʪ������Ů��O�̩ΧŮ��O�̡C 4. �M���̡G�Y�ʪ�����δӪ�����A�p�G�r�N�B�����C 5. �H�ʹӪ�(�p�G�鵷�l)���ݩ���O�̡C |

1. �G�͡G���c�ï�����~�N����αƪn�����ѧ���A�A�l���J�ͪ��餺�C 2. �קK�۵M�ɤ�����M�ƪn�����ֿn |

|

A�B B�B �ͺA�t�S�I�G

(3) �L�@�w���j�p�A�j�ܾ�Ӧa�y�A�p�ܤ@�Ӥ��ڽc�C

(4) �i�H�O�۵M�Φ��A�p�G�˪L�B�ˬy�F

(5) ���F��q���ӷ��A�ͺA�t�����O�i�H�۵��ۨ��C

(6) �ͺA�t�����ͪ��P���ҳB�b�@�ӰʺA���Ū����A�C

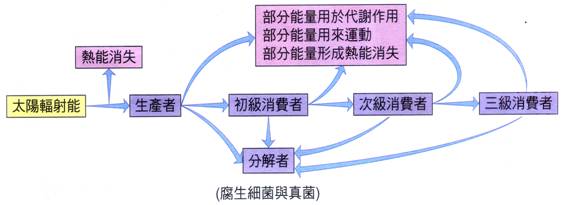

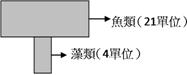

(7) �ͺA�t�L�צb�Ŷ��W�ήɶ��W���㦳�s��ʡC (�G) ������P������ A�B ������G �ͪ����̷ӡu�����̡v�M�u�Q�����̡v���������Y�A�N�Ͳ��̨�U�Ů��O�̤����إߦ���V�B���쪺���Y�A�٬�������C |

|

���� |

�w�q |

��� |

|

���������� |

�l��Ͳ��� |

�_�СG���_���_�����A�����D �L�a�G���������������³� |

|

�H�h������ |

�l���ͪ��Φ����H�h |

����L�G�H�h���ۼ������p���O |

|

�G�ͭ����� |

�l��G�ꪺ�ͪ����� |

�G�����L�C���� |

|

�H�ͭ����� |

�l����j�����ʪ� |

�������������ӵ� |

|

(1) B�B �������G

(1) ���������a��A�c���������C

(2) �����쪺���ʤ�V�A�Y����q�y���V�C

(3) �Y�����������Y���ͪ���M��֡A�h�����ͪ����\��i�ѥL�إͪ��Ӵ��N�A�H�����ͪ�����í�w���A�C

(4) �������U�����A�ͺA�t�ۧڽո`��O�U�j�A�ͺA�t�N�Uí�w�C (�T) ��q���y�� A�B �b�������Y���A�C�Ӷ��h���b�i���q���ഫ�M�y��C B�B ��q�H��g��B�ƾǯ�M����Φ��s�b�A�i�H�������ܡC C�B ��i���h�G

(1) �w�q�G�̷ӥͪ����������Y�A�N�s�����Ҧ��ڸs�������P��i���h�C

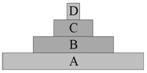

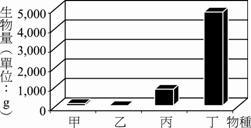

(2) ���h�w��G�Ͳ������Ĥ@��i���h�A D�B �ͺA�Ϧ�(�ͺA�a��)�G

(1) �w�q�G���ئb�s����������B�\��B�ϩҡB��i���h�A�M���L�ͪ��P���Ҥ��v�T�٤��C

(2) ���n�ʡG �ҡB �P�@�ͺA���Ҥ��A�C�إͪ����ͺA�Ϧ쳣�O�W�@�L�G�A�B�L���B�C�����C �A�B �C�إͪ����W�S�ͺA�Ϧ�A�~��Φ��������������A�ú����ͺA�t��í�w�C ���B �ͺA�Ϧ줣�ȬO���@�Ӫ��ؤ����P�s�������ұ���A�]�]�A�Ӫ��ػP��L�ͪ����� ���@�Ϋ����C��Y�b�ͺA�t����t���\�ਤ��A�G�C�@���ئ]�Ϯ��a�B�����ӷ��B �v���̺����M�ƥءB�D�n�ͦs�Ŷ��B���ʮɶ��B�����M�c�ޤ覡�����P�A��ͺA�a ��]���P�C

(3) ��ҡG �ҡB �@�s���e�G��G�ͺA�Ϧ�U����A�v���ʷU�j�C �A�B E�B �Ͳ��̡G�Ӷ���g�����ƾǯ�(�s�b������)�C F�B ���O�̡G�ƾǯ�(����})���ƾǯ�(ATP)������B�ʯ�B����B�q��C G�B ��q�y�ʪ��S�ʡG��q���y�ʬO��V���A�B����`���C H�B �Q�����@�w��(10�H�w��)�G

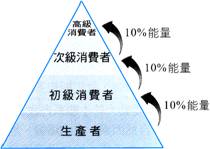

(1) ��q�b�ǻ��L�{���������Q�����B���ơB�l���A�ΩI�l�@�δ�������q�A�Ѥ@��i���h�ಾ��t�@��i���h��10 �H ��q �� �y��90

�H�A�Ȧ�10�H�ѤW���h�ǦܤU�@���h�A�Y�䤤���N��90�H�ܦ�����ӷl�C

(2) �ͪ��᭹�`��q�Хͪ������ͦs�һݯ�q���ഫ�L�{���ӷl��10�H �ͪ��᭹�`��q�C

(3) �U�������쪺���h�A�ү�Q�Ϊ���q�K�U�֡A����q�L�֮ɡA������K�פ�F�ҥH�A�q�`��T�Ů��O�̮ɡA������K�פ�A�ܤ֦��|�ťH�W�����O�̡C

(4) �����쪺��i���h�U�h�A�ҷl�Ӫ��`��q�]�U�h�A�b�귽���Q�ΤW�����g�١C

�Ҧp�G

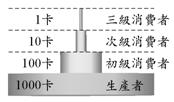

I�B

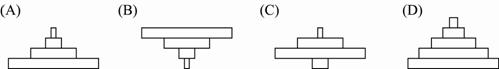

(1) �b�@�Ӧ۵M���Ҥ��������U���h�ͪ���í�w�A�U�C���h�ͪ�����q�`�M�U�j�A�U�����h�ͪ�����q�`�M�U�p�C�p���Φ��@�Ӫ��r�𪬪���q���Y�A�٬��u��q��v�C

(2) �ŦX�u10�H�w�ߡv�A�Y��q�C�ǻ��@���h�A����֬���Ӫ�10�H�C (�|) ���誺�`�� A�B ����(����)�i�b�ͩR�@�ɩM�۵M���Ҷ��P�Ӵ_�l���`���C B�B �ͪ���ѦU�ؤ����զ��A�H�ƦX�������l���Φ��s�b�C�䤤�A�H��t�q���״I���������|�ءGO�BC�BH�MN�C C�B �Ҵ`���G

(1) �S�٬��Ҥ@�B�@��`���C

(2) �Ҥ����O�զ��ͪ��������B��B�J�ս�ήֻĵ����������D�n�����A�]�s�b��j��CO2�Ω��۪��һ��Q���C

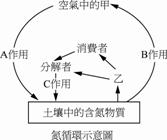

(3) �ҡB �G��ƺҸg���X�@����Ʀ��Ӫ��餺���Ҥ��ƦX���A�g�ʪ����᭹�A�o�Ǫ���A�i�J�ʪ��餺�C �A�B �o�ǥͪ��餺���Ҥ����|�g�ͪ����I�l�@�λP�ӵߩM��ߪ����ѧ@�ΡA�S���^�۵M���Ҥ��C ���B ���s�z�o�B�U�N�ƥۿU�ƤΦ������g���ѧ@�Ϋ�A���|����CO2�i�J�j��C �B�B ���誺�U�N�]�|�v�T��۵M���Ҥ��G��ƺҪ��t�q�C ���B �Ҵ`��²�ϡG

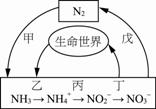

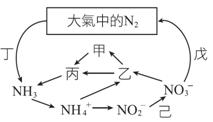

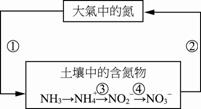

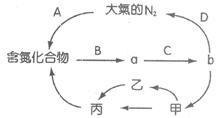

(4) ��`���G �ҡB �t�᪺�������G�J�ս�B�ֻġC �A�B �᪺�ӷ��G�j�𤤧t78�H�����A���@��ʡB�Ӫ��ҵL�k�����Q�ΡC ���B (a) �T��@�ΡG 1. �ͪ��T��G�T���(�p�G�ڽF��)�Φ����ź��(�p�G���]Ħ)�i�b�餺�N�Ů𤤪����(N2)�D�ഫ����(NH3)�C 2. �{�q�T��G�Ů𤤪����A�i�g�Ѱ{�q�ΫB���ܦ��v���Q(NO3��)�i�J�g�[�C 3. �u�~�T��G�g�ѤH���ƾǤ�k�s�������M�v���Q���ήơC (b) �v�Ƨ@�ΡG (c) ���@��(�h�v�Ƨ@��)�G (d) ��Ƨ@�ΡG����αƪn�������i��ĩM�J�ս�A�g�ӵߩίu�ߪ��������ܦ���C (e) �Ӫ���j�h�l�����Q(NH4��)�εv���Q(NO3��)�A�øg�ѦP�Ƨ@�����ܦ��i��ĤγJ�ս���d���Q�ʪ��᭹��A�ܦ��ʪ��餺���i��ĤγJ�ս�C (f) ��`�������L�ͪ��G �ҡB �i��T��@�Ϊ��T��ӵ�(�n��ӵ�)�C �A�B �i��v�Ƨ@�Ϊ��v�ƵߤΨȵv�Ƶ�(�n��ӵ�)�C ���B �i��h�v�Ƨ@��(���@��)���h�v�Ʋӵ�(����ӵ�)���C �B�B ��`��²�ϡG

|

|

(��) �ͺA�t���ʺA���šG A�B �w�q�G�ͺA�t���U�ͪ��ڸs���H�Υͪ��P���Ҷ����椬�@�ιF��í�w���Ū����A�C B�B ����G (1) ����P��q����J�B��X����۵��C (2) �ͺA�t�䦳�ۧڽո`����O�C C�B �S��G (1) �F�ͺA���Ū��ͺA�t�A��ͪ��[���סB�ͪ��q�M�Ͳ��q�����j�C (2) �ͪ��s�������X�͡B���`�B�E�J�M�E�X�A��q���������y��A����]���_���`���A�O�@�ذʺA���šC (3) �������U�����A�ۧڽո`����O�U�j�A�������ܰʩM�~�O�z�Z���Ԩ��פ]�U���C (4) �ͺA���Ū��}�a�G �ҡB �ͺA�t�p�G����H���ΤѵM�������L�j�A�ӶW�X�ӥͺA�t���e�Է����ɡA�N�i�ॢ�h���šA�ӦM�Ψ䤤�ͪ����ͦs�A�̫�N�ɭP��ӥͺA�t���Y��C �A�B �ѵM�]���G���s�z�o�B�a�_�B�䭷�B���a�B��a�B���S���C ���B �H���z�Z�G�Ϧa�L�}�o�B���Ҧ��V�B�J�I�~�Ӻؤi���C �B�B �ͺA�t�b�}�a��A�����ݭn���g�������ɶ��ӽվA�B��_�B���ث᪺�ͺA�t�A�i��M��Ӫ��ͺA�t�j���ۦP�C |

|

( )1.

�Ϥ����˪��r��ΥͺA��A�̥i��O�Q�ΤU�C���@���Ѽ�(���)�@�ϥX�Ӫ��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)(B)(C)��q��u��O���ߪ��r��C ( )2.

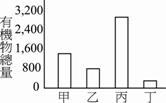

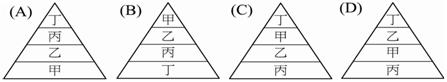

�Ϥ����ͺA��A�|�e�˪��r��Ϊ��̥i���]�A���U�C���@���H �i���סj�G(E) �i�ѪR�j�G(A)�������i��]���v���V�Ӵ�֡C(B)���X�z�A�������|��Ħ���Y���A�ӨϦۤv�L�����ӷ��C (C)�ʪ����L�k�����N����T�w�C (D)�P�ͪ��ֿn�@�εL���C �i�D�աj�ѦҤU����ؤ��P���v�ͺA�t�������쪺�ܷN�ϡA�^���U�C���D�G ( )1.

����o��ح����쪺�ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�A�����쪺�̰��Ů��O�̬��T���C (B)������U���A�ݭn����q�|�U�h�A�]�������A������ݭn���h����q (C)�ҭ�����i����`���A�A������i����鶡�a (D)�����⭹���쪺�D�n����Ӷ���g��C ( )2.

���]�C�@�ӭ������h�ಾ��q��10%�A�⭹����U��10�������̰��Ů��O�̡C�����ҭ�����Ͳ��̨C�ѻ�2 ´ 1011�j�d����q�A�����A�����쪺�Ͳ��̨C�Ѭ��ݦh�֤d�d��q�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G������ҡG�ź�Ħ(2x1011�d�d)���C��(2x1010�d�d)���H(2x109�d�d)

( )3.

�W�Ϭ��@�ͺA�t�����������A�U�C�ԭz��������T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�������ɡA����Ů��O�̡F��������������A�����Ů��O�̡C ( )4.

���������������ΩM���ɨ�ͪ������Y�� �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G���ΩM���ɦ��@�P�������ӷ��A���O����A�]����̬��v���C ( )5.

������������̪��ͪ��q�̦h�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G������έ��������A�Ͳ��̪���q���w�̦h�A�]������̦h�C ( )6.

�Y�ӰϤ������쭫���ݨE�����V�A�h�U�C����餺�E���@�׳̰��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�ͪ���j�@�ΡA�笰�r�ʲֿn�@�ΡA�U���Ū����O�̡A�r�ʪ��ֿn�q�|�̤j�C ( )7.

�U�C��̳̲ŦX�ڦ��������ҵe�X����q�H(A) �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G��q�𪺧Φ����w���U�e�W���������r��Ϊ��C

( )1.

�U�C���@�����쪺���p�A��N�����ͺA��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�p�ϡA���ͺA�𬰼ƶq��A�C���Ŷ����s�b���ӼƥH��Ů��O�̳̦h�A�Ͳ��̳̤֡C ( )2.

�������ͺA�𪺱ԭz������~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G

( )3.

�U�C��̬����|�إͪ����ͪ��q(��q)��H

�i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )4.

�p�G�b�Y�@�q�ɶ����A�A�ڸs�ܤj�A�N�|�ް_�U�C��ر��p�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G

( )1.

�ҡB�A�U�N����ا@�ΡH �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�ҧl���Ӷ���NCO2�X������}�A�������X�@�ΡC ( )2.

�A�@�Ωҩ�X����q�A�J�s��U�C���@�ت��褤�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�I�l�@�αN����}����q��Ʀ�ATP�A������XCO2�AATP�i�H���ѥͪ���P�Ƨ@�Ωһݪ���q�C

( )1.

�U�C���ǨB�J�ҰѻP���L�ͪ����ݩ�Ͳ��̡H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G���NNH4����Ʀ�NO2���A���Ͳ��̡A�B�NNO2����Ʀ���NO3���A���Ͳ��̡C ( )2.

��`�������ǧt��ƦX���i�H���Ӫ��ڳ��Q�ΡH �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�Ӫ����ڳ���l��NH4����NO3�����l�C ( )3.

�b��`�����A���@�@�����ݭn�L�ͪ��ѻP�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�A�NNH3���ܦ�NH4���A�A�����A���O�L�ͪ��C ( )4.

�U�C�����`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)�@�몺�ʴӪ��L�k�����Q�δ��C (B)�ڽF�߬O�@�ػP����Ӫ��@�ͪ��ӵߡC �i�D�աj�k�Ϫ�X�������`���A�ҡB�A�B���B�B�B�������ؤ��P���ͪ��A�ڹϦ^�����D�C ( )1.

�i���סj�G(C)(E) �i�ѪR�j�G��X����ɡA�Ҭ��Ͳ��̡A�ҥi�l��NH4����NO3���C ( )2.

��X����ؤ����ɡA�i�H�����H���骺�Φ��i�J�ҡH �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�GX���ҮɡA�Ӫ�(��)�i�l����A��CO2�C ( )3.

�U�C���ǥͪ��b�ͺA�W�i�H��t�Ҫ�����H(���G��) �i���סj�G(B)(D) �i�ѪR�j�G�Ҭ��Ͳ��̡A�]���ҥi�H�O��Ţ��(���X����)�A�i�H�O�v�Ƶ�(�ƾǦ���)�C ( )4.

�U�C���ǥͪ��b�ͺA�W�i�H��t��������H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�������Ѫ̡A�i��O��ۣ�C

( )1.

�k�Ϫ��ܬY�ͺA�t���������A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G���Y�N�M�����@�P�����ӷ��A�����Y�N�j�q�W�[�A�ϱo�����v���W�[�A�i��ɭP�����ͦs���¯١A�ɭP���`�C ( )2.

�ӤW�D�A�Y���`��q��200,000�J�աA�����`��q���h�֡H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G��(200,000�J��)����(20,000�J��)����(2,000�J��)�C �i�D�աj ( )1.

�Ϥ���̬O�Ͳ��̡H��̬O���Ѫ̡H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�Ӫ��i�H�l��NH4����NO3+�A�]���H���Ӫ��A���Ͳ��̡C�Ҭ����O�̡A�������Ѫ̡C ( )2.

�Ϥ���̥i��O�ڽF�ߡH �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�ڽF�߶i��T��@�ΡA�N�Ů𤤪����N2�A���ܬ�NH3�A�]�����B�C ( )3.

�Ϥ���إͪ���g�[���ΨU�{�רS�����U�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�������ӵߡA�NNO3�����ܬ��j�𤤪�N2�A�Ϥg�[����NO3����֡A���פg�[���ҧt���i���C |

|

�i�ͪ��]�l�j ( )1.

�T���t���F�H�T�K�������~�A���\�h�����]�|�����G�ꪺ����A�o�˪���i�覡�b�ͺA�ǤW����t��ب���H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G���O�̥H�T�K�λG�ꪺ���鬰�����̡A�٬��M���̡C ( )2.

�����ͪ�������P�\��A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�Ͳ��̤��@�w�ҥi����X�@�ΡA���ƾǦ���ͪ��A��N�L�����X����������A�Ҧp�v�ƵߡC (B)��Ů��O�̥H�Ӫ��������A�]�����@�w�����ʰʪ� (C)�M���̬��ݩ���O�̡A�i���ѨòM���ͪ�����C ( )3.

�����۵M�ɪ��Ͳ��̡A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )4.

�����Ͳ��̪��w�q�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��ۦ�X�������i���̧Y���Ͳ��̡A�]�t���X����ͪ��A�Ҧp�G���Ӫ��BĦ���B�ź�ߵ��F�ΤƾǦ���ͪ��A�Ҧp�G�v�ƵߡB�ȵv�ƵߡB���J�ߵ��j�ߡC ( )5.

�бN�U�C�ͪ����Ͳ��̡B���O�̩M���Ѫ̥[�H�����G �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G ( )6.

���ǯ�ν�Ţ��b�ͺA�ǤW��t��ب���H(���G��) �i���סj�G(A)(B) �i�ѪR�j�G���ǯ�ν�Ţ��t�r����������X�@�ΡA�]�����Ͳ��̡A���]�ʤִᤸ���ӷ��A�]�������H�������θɥR�ᤸ���A�]���笰���O�̡C ( )7.

��.

�Ͳ��̡F�A. ���O�̡F��. �M���̡F�B.

���Ѫ̡C�H�W�s���ͩR�@�ɩM���Ҫ���j���٬O�@ �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̱N�L��������Ʀ���������A�i�J�ͩR�@�ɡF���Ѫ̱N����������Ʀ��L������A�Ϥ����i�J�j�۵M�C ( )8.

�b�O�W�����˪L���U�i���@�بS����������G�ʹӪ��G�������A�o�س����쪺�Ӫ��b�ͺA�ǤW�������ݩ��̡H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�S����������G�ʹӪ��ۤv�L�k����X�@�ΦX���i���A�u��l���O�H���i���A�@���ۤv�������ӷ��A�]�������O�̡C

( )9.

�k�Ϭ��۵M�ɺҡB�B�B��`����²�ϡA�ҡB�A�B���U�N����إͪ��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )10.

�U�C�����ͩR�@�ɲզ����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )11.

�Y�Y�@�a�Ϫ����Φ]�f�r�P�V�ӥ������`�A�h�U�C��̳̥����`�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )12.

�������O�̪��S�ʡA�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )13.

�U�C�����M���̩M���Ѫ̪�����A��̤����T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�M�����ݩ���O�̡A��������ʪ����ƪn���Ϋ��鬰�����i�J�餺�A�Ҧp�G�r�N�B�������C���Ѫ̫h�N�������c��~�A�N��������Ѥ���A�l���C ( )14.

�F�z�Ӫ����}��M�U�C���@�D�ͪ��]�l�̦����Y�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�v�T�F�z�a�Ϫ��ͪ��ͪ��A�̭��n�]���O�B�q�A���Y�ɥR�K���B���A�ͪ��K�i���D�ͪ��C ( )15.

�v�T�ڸs�K�פ��A�U�C�ԭz��̻P�ūL���H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )16.

�U�C���@���D�ͪ��]�l��ʪ��������v�T�̤p�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )17.

�������Ѫ̻P�M���̪�����A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G���Ѫ̩M�M���̳�����ѥͪ�������A���O��i�覡���P�C ( )18.

�@��ӻ��A�H�y�L���ѵM�˪L��í�w�A���o�ͤj�W�Ҫ��f�ή`�A�̥i���]����H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )19.

�����M���̪��S�ʡA�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )20.

�Y�ͪ��鲾�h�Ҧ������Ѫ̡A�U�C�ԭz��̿��~�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�Y���h�F���Ѫ̡A�h�a�y�W���ͪ��L�k���Ѧ^�k�j�۵M�A�h�a�y�W��Q�Ϊ������N�U�ӷU�֡A�ʪ��δӪ�������N�U�ӷU�h�C�����Ө��A�Ӫ��]�L�k��o�R�����L�����Ӧ��`�A�Ӱʪ��h�]�ʥF�����ӷ��A��N�j���C ( )21.

�U�C��̬O�������i�H�b�۵M���ҩM�ͪ��鶡�`���Q�Ϊ�����H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̱N�۵M�ɪ��L��������Ʀ��ͩR�@�ɪ������i���A���Ѫ̱N�ͩR�@�ɪ������i����Ʀ��L������^�k�j�۵M�A�Ϫ���o��R�����`���C ( )22.

(92�Ǵ�)���Ǻ������C��A����B�b�����ͬ��ɡA�H������Ħ�����D���F���������������ɡA�e�̤]�|�h�٭�����C�����B�ܺA�����C��ɡA�D�n�O�H�U�شӭ��ʩM���ʩ��ά������C�U�C�����C��ר�@�͡A�b�ͺA���Ҥ���t���h������A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�����쬰�G ( )23.

�鵷�l�O�@�دʥF��������}��Ӫ��A���i�ǥѧl�����L���Ӫ��H���o�i���A�G�鵷�l�b�ͺA�t��������O�U�C��̡H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�鵷�l�������X�@�ΡA�u��H�H�ͤ覡�����L¾�Ȫ��i���A�]�������O�̡C ( )24.

(91�Ǵ�)�U�C�����ͪ��b�۵M�ͺA�t���ҧ�t���⪺�ԭz�A������~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)�g�[�����v�Ʋӵ߱N���Q���ܦ��v���Q�A�ݩ�Ͳ��̡C ( )25.

�U�C�������O�̪��ԭz�A������~�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G���O�̤��@�w�O�ʪ��A�鵷�l���Ӫ��A���ʥF������A�L�k�i����X�@�ΦX���i���A�u��H�H�ͤ覡����i���A�ݩ���O�̡C ( )26.

�U�C�����ͪ��h�˩ʻP�ͺA���Ū����Y�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�ͺA�t�����ŻP�D�n�u�ժ��Ͳ��̡B���O�̡B���Ѫ̦����A�Y�ϷL�p���L�ͪ���O���n������A�����n���ͺA�a��C ( )27.

�U�C�����ͪ��b�۵M�ͺA�t���ҧ�t���⪺�ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )28.

�����U���ͺA�t���������A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)���L��즬����ʳ����A�ݩ�����������O�̡A���Ů��O�̩M�髬�j�p�L���C ( )29.

�U�C�����ͪ��b�ͺA�t����t������ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)���Ѫ̥]�t�ӵߩίu�ߡA��ͥͪ��ɪ���͵ߡA�Ҧp�H�ߡA�笰���Ѫ̡C |

|

�i�������j ( )1.

�@��í�w���ͺA�t�A�㦳���ǯS�x�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�@��í�w���ͺA�t�]�t�G�s���F�A�p�s���A�ͺA���Ҥ��A���ܡA�]����������F���ɪ��ͪ������h�A�������Y�����A�]�������������C ( )2.

�����Ҳy���i�����@�ͺA�t�A��í�w�o���۵M�ͺA�t�t�A��]����H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )3.

����b�ͺA�t���A������U���A�������U�����A�ͺA�t�Uí�w�O�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�������U�����A�ͪ��������U�h�A�һݪ��`��q�U�j�A�ӥͪ������������Y�U�����A���������ʪ����N�ʷU�j�A�]���������ܰʮɡA�ͪ��������ӷ���ܩʤj�A�ͺA�t��í�w�t�U�j�C ( )4.

�i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�D�����YĦ���A���O��Ů��O�̡C (B)�D���������ӷ��R���A��Ͳ��q�|�W�j�A�]���U�h�Ū��ͪ��v�T���D�����`�ƶq�C (C)��q���y�ʬ���V�A��Ħ���y�V�D���A�L�k�A�y�^Ħ�� (D)�Y���v���������ݦ��V�A�U�����h�ͪ��餺�����ݿ@�U���C ( )5.

�n�����@í�w�������A��һݯ�q�Ӧ۩��̡H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�ͺA�t������q�ӷ��A���M��Ͳ����ഫ�Ӷ���IJv�A�Y�IJv���A�h�ͺA�t������q�U�h�A���R������q���ѡA�ͺA�t�K����Uí�w�C ( )6.

�i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G������U���A�b�۵M�ɮ��Ӫ��`��q�U�h�A�]����o���`��q�N�U�֡C ( )7.

�@�ӻG�쪺�Ŭ}���A�ū��~�ɧC�A�����n�����A�}������Ͱʪ��B�ӵߡB���a�Ӫ��B�j��M�L�C�A�h�o�G��Ŭ}�����Ҧ��ͪ��i�٬��@ �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�G��Ŭ}���]�t�U�ت��ͪ��A�]���Ҧ��ͪ������X�A�٬��s���C ( )8.

�����������Q�c�y�ӱư��L�h���Q���A�����j�h�ƪ��������L�k�A���ˬy�����ҡA�D�n��]��b�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G���������k�A���ˬy�ͺA���ҡA�O�]�������餺�ݭn�@�w���Q���@�סA�b�H���ˬy���A�]�Q���@�פӧC�A�ϱo�����餺�y���Q���y���A�]�����H�ͦs�C

( )9.

������������q�ǻ��A�j�h�H��اΦ��������Ҥ��H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )10.

���������쪺�ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )11.

�U�C�|�������줤�A���@���һݪ���q�̦h�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )12.

���������U��i���h������q�ǻ��A�j�����h�֪���q���ಾ�ܤU�@���h�ͪ��餺�J�s�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�̤Q�����@�w�ߡA�U��Ҫ���q�ǻ��L�{�A��10�H����q��ǻ��ܤU�@���h�A��l����q�Ҥj�q�y���C ( )13.

�Y�s���������쬰�G��Ħ�����D���p�����j�����H�A�b���������줤�A�p�G�H�n�W�[1,000�j�d�A�h�����Ӫ���Ħ�����X�j�d�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��Ħ(107�j�d)�����D(106�j�d)���p��(105�j�d)���j��(104�j�d)���H(103�j�d)�C ( )14.

���F�����H�U�|�خ��v�ͺA�t������A���ӿﶵ�һݯ�q�̦h�O�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G������U���A�һݺ�������q�U�h�A�]��(A)��������̱`�A�ݭn�̤j����q���ѡA�~��������ʥͺA���Y��í�w�C ( )15.

�i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�a�N���̰����h�A�G��q�ǻ��L�{�A�ӷl��q�̦h�A�ڸs��o���`��q�̧C�C (B)�����H����Ӫ��������A����Ů��O�̡C (C)�n���������ӷ��Ȧ������A�]���������ƶq��֮ɡA��n���ڸs�v�T�̤j�C ( )16.

�U�C�����a�y�W��q�y��ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)��q�b���������y��A�찪�Ů��O�̫�A�A�Q���Ѫ̤��ѡA�^�k�j�۵M�C

( )17.

�k�Ϭ��Y�@�a�Ϥ����|�إͪ����ͪ��q�A�հݦ��|�إͪ��b������W���ƦC���Ǭ���H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��q�ǻ��L�{�|�U�ӷU�֡A�]���B�`��q�̦h�A�A�`��q�̤֡C�������Y�����G�B�����������A�C ( )18.

�Y�a�Ϫ������쬰�u�_�����������й����D�����N�v�A�Y�������N�ڸs���`��q��10,000�j�d�A�h���Ϊ��ڸs�`��q���h�֡H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )19.

�ͩR�@�ɻݭn�Ӷ���g�����ζ��������ѯ�A�H��������ۦ����������A�Ш̯�q�y�ʪ��S�ʡA��X�������h�̬���ª��ͺA��t�C�@ �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G

( )20.

�ھڥk�Ϫ��������A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)����ͩR�@�ɻP�۵M���Ҿ��窺�ͪ����Ͳ��̤Τ��Ѫ̡A�����������ȴӪ����Ͳ��̡C (B)�Ϥ��G�Ӫ����������G�����A�����T�Ů��O�̡C |

|

�i�ͺA�t�j ( )1.

�U�C�ԭz��̿��~�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�z�L�ͪ������������Y�A�ϯ�q��o�y��A���O�ʪ��i���N���ʡA���@�w�u��b�۾F���ͺA���Ҥ���������A�Ҧp�����i��V���P���ͺA���Ҥ���������A�]����q�y�ण�@�w�۾F�C

( )2.

�U�a���Ӫ��ۨ���ͺA�t���D�ͪ��]�l���v�T���j�A�U�C���Ӧ]�l��Ӫ��������L���H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )3.

����ڸs�B�s���B�ͺA�t�����Y�A�U�C��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�ȥͺA�t�]�A�L�����ҡC (B)�A�ФΤ��ڽc���ͺA�t�ݩ�H�u��y���ͺA�t�C ( )4.

��̦b�ͺA�t����t���Ѫ̪�����H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��ۣ���u�߬ɪ������A������Ѫ̪�����C

( )5.

�U�C��̬O�i�H�۵��ۨ����̤p���H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�@�ӧ��㪺�ͺA�t�A�]�t�Ͳ��̤Τ��Ѫ̡A�ണ�Ѫ��誺�`���A�ϦU�ͪ�������qí�w�y��A�]�������Ѧ۵��ۨ����p���C

( )6.

�ͺA�t���ͪ��]�l���A�P�i����`���A�s���������@�ɩM�L�����@�ɬ��U�C��̡H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )7.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�۵M�ΤH�u�Φ�����t�A���i�٬��ͺA�t�A�Ҧp���ڽc�ιA�СC (B)�ͺA�t�]�t�D�ͪ��]�l�M�ͪ��]�l�A�S���@�w���j�p�A�@�Ӥ��ڽc�]�i�����ͺA�t�C ( )8.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̤����T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�ͺA�t���j�p�S���@�w���d��C ( )9.

�U�C�����Ǯa����s�u�@�P�ͺA�t�����H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )10.

�ͺA�t����q�̪�Ӧ۩�U�C��̡H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G ( )11.

����ͺA�Ǥ��u�Ͳ��̡v���ԭz�A�U�C��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�ƾǦ��窺�Ͳ��̤��t������A�Ҧp�v�ƵߡC (B)�Ͳ��̱N�L������X���ۨ��һݪ��������A���n���������s���N�¡A���ݭn�i��I�l�@�ΡA���Ѹ���}���������H�����q�C (C)��N�L������ƻs�y�������������٬��Ͳ��̡C (D)���X���窺�Ͳ��̥i�N�u����v����q��Ʀ������������u�ƾǯ�v�A���ƾǦ��窺�ͪ��h�_�C ( )12.

�鵷�l�O�@�دʥF��������}��Ӫ��A���i�ǥѧl�����L���Ӫ��H���o�i���A�G�鵷�l�b�ͺA�t��������O�U�C��̡H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )13.

�ͺA�t���A�����ͪ��P���Ҷ���q�y��ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�ͪ�������q�ǻ��A�g���U�����h����o���`��q�A�N�����U�h�A��o���`��q�U�֡C ( )14.

�Y�ҡB�A�B���T�ӥͺA�t���Ͳ��̳��Ͳ��F�@�˦h����q�A�ҥu���Ͳ��̩M��Ů��O�̡A�A��Ҧh�@�h���Ů��O�̡A���S��A�h�@�h�T�Ů��O�̡C�b�ۦP������U�A�T�ӥͺA�t���ͪ��`��q�۸����G����H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̪��`��q�ۦP�A�������춥�h�U�h�A�Ү��Ӫ��`��q�U�j�A�]���ͺA�t�Ѿl����q�N�U�p�A�ҥH�ҭ������h�̵u�A��q�y���̤֡C ( )15.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )16.

�����Ӷ���g���ͺA�t���ͪ����v�T�A��̱ԭz���~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)���Ӫ��N�Ӷ���g�����ܬ��ƾǯ�J�s�b����}���C�˪L���Ӫ������������A�i�϶�������o��R���C �դѩM�]�ߦ����P�ͬ��ߩʪ��ͪ��C 200���v���W�L���ؤU���`���A�����L�k��z�A�]�����Ӫ��L�k�ͦs�C ( )17.

�Y�˪L�����ҡB�����A�A�B�����Q���A���B��¸���A�B�B�������A���B�ӵߡA�v�B�t�ߪ�A���B�`�߯�A���B�����A�H�U�O�o�ǥͪ��b�ͺA�t����t���⪺�����A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )18.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H(���T��) �i���סj�G(C)(D)(E) �i�ѪR�j�G ( )19.

�����ͺA�a�쪺�ԭz�A�U�C���ǥ��T�H(���T��) �i���סj�G(A)(B)(C) �i�ѪR�j�G(D)���ҧ��ܮɡA�ͪ����ͺA�a���i���H�����ܡC (E)�P�إͪ��b���P���ͺA���ҤU�A�ͺA�a�줣�P�C |

|

�i����`���j ( )1.

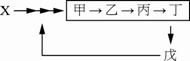

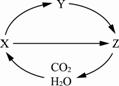

�i���סj�G(C) �i�ѪR�j�GX�NCO2�X���һݪ��i���A���Ͳ��̡AY�HX�������A�ݩ���O�̡AZ�N����������Ѧ�CO2���L������A�ݩ���Ѫ̡C ( )2.

�Ҥ������|�H�U�C��ؤ覡���^�j��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G���X�@�αN�Ҥ����l�����餺�A�X���һݪ�����}�A�]���j�𤤪�CO2��֡C ( )3.

�U�C���������`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�����`���]�t�Ҧ��ͪ��餺�i�Q�Ϊ������ҥi�`���C (B)�Ӫ��i�Q�ή�A�G��ƺҶi����X�@�ΡC (D)�ź�ߩM�T���ߥi�H�����ϥή�A����C ( )4.

�i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G��1�NCO2�l���i�J�餺�A�����X�@�ΡF

2��4���I�l�@�ΡA����CO2�F3���᭹���Y�����Ƨ@�ΡC ( )5.

�ͪ��餺���������觡�t���ҡA�ͪ��p����o���Ҥ����Ҥ����ӻs�y�餺����������O�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�j�𤤪�C�����H��A��CO2�Φ��A�g�[���HCO32�����Q���i�J�ͪ��餺�C

( )6.

�b�Ҵ`�����A����B�P�ѻP�`���ܭ��n�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )7.

�b�۵M���A���U�A�U�C��شӪ��i�ǥѨ�ڳ����ڽF�ߧQ�ΪŮ𤤤����H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G����ͬ�����Ӫ��A�ڳ��`���ڽF�ߩM����Ӫ��@�͡A�]���i�i���`���ӧQ�ΪŮ𤤪��ᤸ���C ( )8.

�U�C�����Ҵ`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)�ҥH�������誺�Φ��s�b�ͪ��餤�C (C)���X�@�άO�l��CO2��XO2�C ( )9.

�����۵M�ɤ����Ҵ`���A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�Ҵ`���D�n�A�Υ��X�@�ΩM�I�l�@�ΡA��`���~�O�A�εv�Ƨ@�ΩM��Ƨ@�ΡC ( )10.

�����Ҵ`�����ԭz�A�U�C��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�j�𤤪�CO2�i�����g�ѥ��X�@�ΡA�i�J�ͩR�@�ɡC ( )11.

�U�C����u�Ҵ`���v���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)�Ҥ��@�w�O���骺�Φ��A�ƥۿU�Ƥ��N���G�A(�۪o)�P�T�A(��)���t�ҤƦX���C

( )12.

�U�C������q�𪺱ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�����줤���U���h�b�i���q�ഫ�ɡA�����j������q�C (C)(D)�ʤ����Q�w�߬O���ͪ��A�ǻ���q�ɡA�U���h����q�|�H�ۯ�q��έ����컼��C ( )13.

�U�C��̶�������ί�q�`���ݩ����V�`���H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̶i����X�@�ήɧQ��CO2�A���XO2�A���O�̶i��I�l�@�ήɡA��JO2�A���XCO2�C ( )14.

�U�C���Ǧb�ͺA�t���i�Q�`���Q�ΡH(���T��) �i���סj�G(A)(B)(C) �i�ѪR�j�G����i�H�`���A�]���U��������ҥi�g�Ѳӵߤ��Ѧ^�k�j�۵M�A�A�Q�ͪ��l���Q�ΡC

( )15.

�k�Ϭ��ᤸ���`�����ܷN�ϡA�U�C��̿��~�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )16.

��ߡBۣ�����ͪ��b��`������t�����⬰��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��ߡBۣ���ͪ������Ѫ̡A�b��`�����i���Ƨ@��(���ѧ@��)�A�N�����ƦX�����������X�A�Ϯ�^��g�[���C ( )17.

�i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)�ڽF�߬O�ӵߡC (C)���b�g�[�����ܬ����Q�εv���Q�A�~���Ӫ��l���Q�ΡC ( )18.

�U�C���@�����O�g�[���᪺�ӷ��H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G���ӵߦb�ʮA�U�i����@�ΡA�N�v���Q(NO3��)���Ѧ��ᤸ���A�����j�𤤡C ( )19.

��`�������ǧt��ƦX���i�H���Ӫ��ڳ��Q�ΡH �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )20.

�����۵M�ɴ�`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )21.

�U�C�����a�y�W����B�C�B�������`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�ȺҤ����i����X�@�ΡF(B)�p�q�i�N����ন�v���Q�F(C)�i��g�ѭ�ͥͪ��Ψ�L����ͪ��C ( )22.

�����ᤸ���P��`���A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�����B��S���ᤸ���A�ȳJ�ս誺�������A�t�ᤸ�� (B)N2�i�����Ѯ�նi�J�Ӫ��餺�A�X���i��ĩM�J�ս� (C)�j�𤤪�N2�i�g�T��@�ΦӲ���NH3 (D)����Ӫ����ӭM�i�ۦ�NN2���ܬ�NH3�C ( )23.

�i���סj�G(B) �i�ѪR�j�GB�����@�ΡA�|�N��֤g�[���v���Q���t�q�A�]���n�W�[�A�@���������A���קKNO3������֡C ( )24.

�H���L�רϥΥۤƿU�ơA�y���j��h�����G��ƺҧt�q�W�[�A�O�}�a�۵M�ɺҴ`�����Ū��D�]�C�b���L�{���A�Ҥ������`���~�|����H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�ͪ�������Φ��ѩΥ۪o�A�N�Ҥ����J�s�۰餤�A�b�g�ѿU�N�@�αN�Ҥ�������ܤj�𤤡C ( )25.

�U�C������`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�Ӫ��u��Q�Τg�[�������Q(NH4��)�εv���Q(NO3��)�F (B)

��b�g�[�������ഫ���v���Q�A�l��Q�Ӫ���l�� (C)�v�Ƶ��b���ɭԥi�N�ȵv���Q(NO2��)���ܬ��v���Q(NO3��)�C ( )26.

�U�C�����`�����ԭz�A��̿��~�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(D)����Ӫ��ڳ����ڽF�߯ઽ���Q�Τj�𤤪���A�v�Ʋӵ߱N�ȵv���Q���ܦ��v���Q�A�õL�k�����Q�δ��C ( )27.

�U�C����Ҵ`���M��`���������ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�Ҵ`���M��`�����|�P�B�i��A��̵L���C (B)�y�G����N���Ѧb������CO32���PCa2�����l�X���һĶt�A�Φ��y�G����A�]����֤j�𤤪�CO2�t�q�C ( )28.

�U�C��̬���Ƨ@�ΡH �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G��Ƨ@�άO�N�ͪ�������αƪn�����ѡA�Φ�NH3���@�ΡC

( )29.

�k�Ϭ���`�����Ҧ��A�U�C�ԭz��̿��~�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(B)D���������n�b�L�p�U�i��C ( )30.

�U�C���������`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�v�Ʋӵ߱NNO2�����ܦ��v���QNO3���A�ä��ઽ���Q�Τj�𤤪���C

( )31.

�k�Ϭ���`���ܷN�ϡA�U�C���ǨB�J�ѻP���L�ͪ����ݩ�Ͳ��̡H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�v�ƵߤΨȵv�Ƶ߬Ҭ��l���L�����A�X���һݾi�����j�ӵߡA�ݩ�Ͳ��̡C ( )32.

�ͺA�t�����Ҵ`���P�U�C��ا@�εL���H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )33.

��ߡBۣ�����ͪ��b��`������t������O �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )34.

�U�C���ǧ@�Φ��Q��ͪ�����o�������l�ҡH �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G ( )35.

��A�ص�`�n½�P���g�A�H�Q�@���ͪ��C�U�C��̤��O½�P���g���z�ѡH �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G½�P���g�W�[�g�[�t��q�A���Q����ӵߪ��@�ΡC ( )36.

�Ю����S�پ|�B��A�O�@�ب���Ӫ��A�A���`�شө�ж��ί���A��̥D�n�ηN����H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G����Ӫ��ڳ��`���ڽF�ߦ@�͡A�ڽF�ߥi�T��A�P�i�g�[�ΨU�C ( )37.

�Y��Ţ����ɶ��L�k������ΡA�аݨ��餺���Ǫ��誺�X���N��������H(���G��) �i���סj�G(C)(D) �i�ѪR�j�G��Ţ��a�������μW�[�᷽�A�H�Q�餺�X���һݪ�DNA�γJ�ս�C ( )38.

�ͪ�����o�Ҫ����������ǡH(���G��) �i���סj�G(B)(C) �i�ѪR�j�G(B)�Ӫ�����ե��}�i�H���G��ƺҶi�J����o�ҡF (C)�һ��Q������A�Ӫ��i�l���C ( )39.

�U�C�����`�����ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)�ڽF���ݩ�ӵ� (C)�Ӫ���i�l�����Q(NH4+)�εv���Q(NO3��) ( )40.

�U�C�����u��`���v���ԭz�A������~�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�J�ս�|�g���Ѫ��u��Ƨ@�Ρv���ܬ���C ( )41.

�U�C���������A����ݩ�u�v�Ƨ@�Ρv�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�v�Ƨ@�ΡG���Q(NH4+)

�� �ȵv���Q(NO2-) �� �v���Q(NO3-)�C ( )42.

�U�C���������A����ݩ�u�T��@�Ρv�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�T��@�ΡG���(N2)����(NH3)�C ( )43.

�U�C���@�إͪ��P�u�T��@�Ρv�����H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�ź�ߩM�T���P�T��@�Φ����C ( )44.

�U�C�����ͺA�t��q�y�ʻP����`�����ԭz�A���ǥ��T�H(���T��) �i���סj�G(A)(D)(E) �i�ѪR�j�G(B)�ͪ���ү�Q�Ϊ���q�~�|�H����i���h�W�ɦӴ�֡A���ͪ��ƶq�h���@�w�A�p�@�ʾ�P�l����Ī��H�ΡF (C)�@��Ө��A�e�t�U����W���t�q�C�C ( )45.

��`�����A���Ѫ̩ҧ�t���⬰��H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G���Ѫ̱N�ͪ����ƪn���ο�����Ѧ���i�J�g�����A�A������Φ����Q�εv���Q�A���s��o�Ӫ����l���C ( )46.

�����۵M�ɤ�����`���A�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�Ӫ������L�k�l�����ӦX���J�ս�C (B)�ڽF�ߥ����@�ͩ�ڲӭM���~�i�i��T��@�ΡC (C)�L�ͪ��i�i����@�ΦӱN�v���Q���ܬ����C ( )47.

�Y�Q�ΰ�]��ިϹA�@����i��T��@�ΡA�i��|�����Ǧn�B�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�Ӫ����F�T��ӵ߱N�j�𪺴�X����A�i��T��@�ΡA�i��ִ�Ϊ��ϥΡC |

|

�i��q�y��j ( )1.

�����M���̩M���Ѫ̪��ԭz�A��̿��~�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(B)�u�����Ѫ̯���ѰʴӪ�������A���X��q�P²�檺�������A�M���̵L�k�F���C ( )2.

�Y�Ͳ��̪��ͪ��q�ۦP�A�h�U�C���@�����촣�ѵ��H����q�̦h�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G�g�L����i���h�U�֡A�ӷl���`��q�U�֡AD��������̵u��ѵ��H����q�̦h�C ( )3.

�U�C�����a�y�W��q�y��ԭz�A��̳̬����T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)��q�y��l�ۥͲ��̡A�ש���Ѫ� (C)�a���ͪ��ҵL�k�����ѤӶ���g����o��q (D)��10�H��q�i�ǻ��ܦ��@�������h�C ( )4.

��e���H��ij�Y���Ϧa�y�A�{���j�a�Y�����U���w�a�y���t��C��N��q�ಾ���[�I�A���ػ��k �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(B)��Ů��O�̮��Ӫ���q�Ů��O�̤֡A�]���i�H�W�[��q�ϥΪ��IJv�C ( )5.

����j�h�ƥͺA�t�u�t��3��5����i���h�A�Ӥ���L��������H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(B)��q�b�U��i���h�����ಾ�IJv�ƧC�A�]���U�����h���ͪ��A�ү���o����q�|�U�֡C ( )6.

�̾گ�q�y��[�I�Ҽ{�A�a�y�W��إͪ����ƶq���ӳ̦h�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G��q�C�ǻ��@�Ӷ��h�A���@���h���ͪ��u����o�e�@���h�ͪ��餺��10%����q�A�G�̦��[�I�Ҽ{�A�Ͳ��̼ƶq���̦h�C ( )7.

�b�ͺA�t���A��q�y���S��H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G��q�b�ͺA�t���e���V�y�ʡA�L�k�`���A�Q�ΡC ( )8.

�U�C�����q�𪺱ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )9.

�ͺA��]�A��q��B�ͪ��q��H�μƶq��A�U�C�����ͺA�𪺱ԭz��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)��q�ǻ��ɬO�H��q�����C (B)�ƶq�𦳥i��O�˪��r�𪺧Φ��A�Ҧp�@�ʾ�W��500�����ΡC (C)�ͪ��q�𦳥i��O�˪��r�𪺧Φ��C

( )10.

�ҡB�A�B���T�H������P�������������q�A���N�P�T�H�������������z�p�k�ϡA�դ���T�H�ۭ�������o����q�j�p

�i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G������U�u�Ү��Ӫ��`��q�U�֡C ( )11.

�U�C�����q�y��ԭz��̿��~�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(C)��q�|�H���q�Φ����Ӧܤj�𤤡A�]�ӵL�k�`���Q�ΡC ( )12.

�̯�q�y�ʪ��[�I�A�Ͳ����q���U�C��ح����A���ү�q�|�Q���ӳ̦h�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G������G�ɦ������Ρ��C����D�A�]�������D���ͦs�ݭn�̦h����q�C ( )13.

�U�C�����a�y�W��q�y��ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)��q�b���������y��A���Ů��O�̤��|�Q���Ѫ̤��ѡA���Ѫ̤]�|�]���o���q�F ( )14.

�YA���ܥͲ��̡AB����Ů��O�̡AC�����Ů��O�̡A�HA�BB�BC�T����i���h�Aø�s������q�𬰤U�C��̡H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G��q�𪺶𩳬��Ͳ��̡A��q�C����ܤU�@����i���h�A�|���Ӭ�9/10����q�A�]���U�h���C���ͪ�(�Ͳ���)��q�̦h�A�W�h����q�v����֡C ( )15.

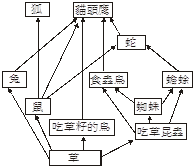

�i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)�Ϥ�a�G�H���Bb�G���Bc�G�B����ΡBd�G�B��Ħ���C

(B)�����줤�A��q��������u10%�w�ߡC (C)1000���窺�B��Ħ���u�ണ�ѤH��1���窺�ͪ��q�C ( )16.

�b�U�C�����줤�A���]��Ů��O�̱q�Ͳ�����o����q�ȬۦP�A�U�C���@�������촣�ѵ����Y�N����q�̦h�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(D)������g�L����i���h�̤֡A�ӷl���`��q�̤֡A��ѵ����Y�N����q�̦h�C ( )17.

�i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�p�ϡA�Ͳ��̤]�O�@����i���h�A�@����4����i���h�C ( )18.

�@�뭹����ܤֶW�L�|�šA��̥D�n����]�� �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G������g�L����i���h�U�h�A�ӷl���`��q�U�h�A�G������L���A�N�ɭP�i�Q�Ϊ��`��q�����C ( )19.

�ͺA�Ǥ��A���@�ӫD�`���n���k�h�Сu�Q�����@�k�h�v�A�����O��q�b���P���ʶ��h�ഫ���A�|�]�������ͦs�һݯ�q�M�ഫ��q���ӷl�Ӵ�֡A�аݨ�ӷl�᪺�d�s�v�����G�@ �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�ͪ��b�᭹��A�Y�����ͪ������ͦs�һݪ���q�H���ഫ�L�{���l�ӡA�j���Ȧs�ʤ����Q����q�i�H�ǻ����U�@���h���ͪ��C ( )20.

�U�C������q�y��ԭz���A������~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G ( )21.

��������j�N���y�u�������͡B�����b��v���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)��q�H�ͳ̤j (C)�o�����Y����q�ǻ��O���i�f�� (D)�����Ҩ㦳���ͪ��q�����ͯ�q���ʤ����@�C ( )22.

�̪�\�h���|����o�_�L�פ骺���ʡA���Ҵ�֦��O�����Ҽv�T�������p����ܡC�̾ڥͺA�Ǫ����סA��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G��q���h�U�h�A�Ү��Ӫ���q�U�h�A�]���H����o��q�IJv�|�U�C�A�ҥH�����D�i�H�������δӪ��A���Ӫ��`��q�̤֡A�i�H�Ѿi�̦h���H�f�C ( )23.

�N�����̻P�Q�����̨̧DZƦC�i�o�U�C�Ҧ��G�H���j�����p��������Ħ���P�B��ͪ��C���H���ȦY�j���A�]�|�Y�p���B���BĦ���ίB��ͪ��C�Y�´N��q���[�I�A�U�C��خ��O�Ҧ��i�Ѿi���̦h���H�f�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G��q�b�U���P��i���h���ಾ�ɡA�|���h�h�ӷl���{�H�A�]���H�������ΥͲ���(Ħ���P�B��ͪ�)�A�Ү��Ӫ���q�̤֡A�]���i�Ѿi�̦h���H�f�ƶq�C ( )24.

�U�C�����a�y�W��q�y��ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)��q�b���������y��A����Ѫ̬���C

(B)�Ͳ��̻P���O���ҥi�i��I�l�@�ΡA���Ѹ���}���ͯ�q�C

(C)�b�a���ͦs���ͪ��ȧt��������ͪ������X�@�ΡA�ѤӶ���g����o��q�A�x�s�b�������褺(����})�C

(D)���@�������h�ǻ��즸�@�������h����q����90%�C ( )25.

�U�C������q�𪺱ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G ( )26.

�O�W�n�U�h����Ӫ����G��B���M���A�����ɤ]�|�j�q�����u�����ʩ��Ρv�����ΡC�U�C�����O�W�n�U���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�n�U��������Ӫ��A�ھڤQ�����@�k�h�A���U�i��o�Ӫ�10�H���Ӫ���q�ֿn�b���@���h (B)�����ʩ����᭹�Ӫ�����o�Ӫ�10�H����q�ֿn�A�n�U�A�᭹�����ʩ��Ϋh�����i�o��Ӫ���1�H��q (D)�ھڤQ�����@�k�h�A�n�U�i�q��������Τ����o�j��10�H����q�C ( )27.

�U�C������q�𪺱ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�̾ڤQ�����@�k�h�A�����줤����q�e�𪬻��� (B)�̾ڤQ�����@�k�h�A�ͪ��q�H��q�h���W�[�ӻ���90�H (D)�|�����j����(90�H)����q�C ( )28.

�U�C��̶�������ί�q�`���ݩ����V�`���H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̶i����X�@�ήɧQ��CO2�A���XO2�A���O�̶i��I�l�@�ήɡA��JO2�A���XCO2�C ( )29.

�U�C�����ͩR�@�ɤ���q�y�ʪ��ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)��q����`���Q�ΡA�ȳ��V�i��C (B)���O�̦���A�Ȥֳ����ಾ�����Ѫ̡A�j���������ܤj�𤤡C (D)�U�����h�Ѿl�U�֡A��q��h�����r�𫬡C ( )30.

�ھڹ�ڬ�s�o�{�A�@�ӥͺA�t�����O�̪����h�ܤֶW�L�T�šA�U�C��̬���D�n��]�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G ( )31.

�Y�Ͷi���q�P���������Y��s�A�Q�ΤT�ӱK���@�β~�A�b���@�β~���m�J�Ͳ��̡A�A�@�β~���m�J�Ͳ��̩M���O�̡A���@�β~���m�J�Ͳ��̩M���Ѫ̡C�N�T���@�β~���O���U�Ӯg�A���]�U�@�β~�����㦳�ۦP�w�q���L�������M�ۦP���q�������ͩR��A�h�T���@�β~���������ͩR�ɶ����u���p��H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G���@�β~���A�㦳�Ͳ��̻P���Ѫ̡A�̲ŦX��q�Q�λP������Ҧ��A�G�i�����̤[���ɶ��C ( )32.

��10�H�w�ߡA�Y�b�Y�@ �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G�Ͳ��̪���ťͲ��q��1,000�j�d/���褽�ءA�g�a���n��

( )33.

�p�k�ϡA�Y�d���M�ۘp���`��q����12,000�d�d�A�ó�����q����4,000�d�d�A�hĦ�����`��q�j�����h�֡H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��Ů��O�̪��`��q����12,000��4,000��16,000�d�d�A�̯�q�ʤ����Q�w�ߥi�^���Ͳ��̪��`��q����16,000��10��160,000�d�d�A�G�H(D)176,000�d�d�̱���C ( )34.

�ͺA��]�A��q��B�ͪ��q��H�μƶq��A�U�C�����ͺA�𪺱ԭz��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)��q�ǻ��ɬO�H��q�����C (B)�ƶq�𦳥i��O�˪��r�𪺧Φ��C ( )35.

�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)�������ͺA�t���ɶ����s���ܤ� (B)�ͺA�t�]�A�ͪ�(�s��)�P�D�ͪ�(����)�C

( )36.

�i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�U�����O�h���餺�Ҳֿn�����V���U�֡C (C)�@�ӧֳt�������ڸs�C ( )37.

���������𪺯S�ʡA�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G�C��i���h���ͪ��`�q(�`��q�B�`���q)���`��q������i���h�j�A�e�U�j�ӤW�p�������r�𫬡A���髬�M�ƥإi��e�����U�p�ӤW�j���˪��r�𫬡C ( )38.

�i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )39.

������q�𪺯S�ʡA�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G(A)��q�b��i���h�����ij��V�y��Ӥ��`���C(B)��i���h�������ʤ����Q����q�ಾ�ܰ��@���ͪ��餺�C(D)��q��Ҭ����ߪ��r��ΡC ( )40.

�i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G |

|

�i�ͺA���šj ( )1.

�����ͺA���Ū��ԭz�A�U�C��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )2.

�U�C��ذ��k�A��������ͺA�t��í�w�P���šH �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )3.

�U�C������ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)���һP�ͪ������ۤ����Y�K���A���ү�v�T�ͪ��������A�ͪ��]��������ҡC ( )4.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(A)�H�Ŷ��Ө��A�۾F��ͺA�t�����㦳�s��ʡC (C)�������U�����A�ۧڽո`��O�N�U���A�ͺA���Ť]�U�e������ (D)�@í�w���ͺA�t���A�U�إͪ����A�H�Υͪ��P���Ҷ��e�ʺA�����šC ( )5.

�Y���������������촿�D���o�����L�|�o�ƥ��V�A�ϱo�ͺA����}�a�C����X�~�ӷ��a�w�����^�_�;��A�o��ܤF�ͺA�t�����دS�ʡH �i���סj�G(C) �i�ѪR�j�G������o�����L�o�ͺ|�o�ƥ�A�o���}�a�ͺA���ҡA�g�L���ɶ�����_�A����^�_�ʺA���šC ( )6.

�i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G��ͺA�t�����ؼƧ��ۦP�ɡA�ĤG�ͺA�t�����ا��ë����A�ͪ����h�˩ʤ]�����A�ͺA�t��í�w�פ]�U���C ( )7.

�Y�@�ͺA���Ҥ��ʤ֤��Ѫ̡A�磌��`�����v�T�A��̿��~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)�ʤ֤��Ѫ̡A�K�L�k�N�ҤƦX�P���ѡA�^�k�j�۵M�A�v�T�Ҵ`�����IJv�C

( )8.

�����ͺA���šA�U�C�ԭz��̥��T�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(B)�s�����զ��M���c�F�ʺA���šC (C)���������Y�����B�ͩ�í�w�C ( )9.

�A���b�V�u�A�Х�Ѵ����A�`�شӤӶ��¡B�Ю���������Ӫ��A��D�n�ηN����H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G����Ӫ��ڳ��ӭM�`���ڽF�ߦ@�͡A�ڽF�ߥi��T��@�ΡA�Ϥg�[�����t��i���W�[�A�W�i�g�[�ΤO�C ( )10.

�ʥF��إͪ��]�l�̤��|�v�T��ͺA���šH �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G�M���̥��ݩ���O�̡A��ͺA���Ū��v�T�̤p�C ( )11.

(99����)

�~�Ӻؤi��Y��b���~�j�q�c�ޡA�H�P�v�T���a��ͪ��ت��ͦs�A�N�٬��J�I�ءC�U�C�����J�I�ت��ԭz�A��̿��~�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G ( )12.

(91�Ǵ�)

�p���b�@�ӫʳ����H�u�������A�լd�즳�h�دB��Ħ���A���ͩ��Φp�m�n���A�ΫC��B�D�B�j�{���B�U���B�Q�t���ʪ��A�٦���ĭ��B�ν��B�����뵥�}��Ӫ��C�L�C��w���i��լd�A�ë����@�~�A�̫�ھڵ��G���X�H�U���סA�䤤��̿��~�H �i���סj�G(A) �i�ѪR�j�G(A)���[�J�Q�t�A�Ϥj�{�����ƶq�����֡A���ӬO���������G�A�~�������ܤơC ( )13.

�U�C�����u�ͺA���šv���ԭz�A��̿��~�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G���һP�ͪ��]�l���|�v�T�ͺA�t���ͺA���šC ( )14.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H �i���סj�G(D) �i�ѪR�j�G(A)���ت����c�Υ\�൲�c�M�\��������ɶ����ʺA���šC (B)�ͺA�t�b�~�����O�W�L�ۧڽո`��O���ɽu�ɡA�|�Q�}�a�C (C)�ͺA�t���Ӫ��������D�n�O�������Ҫ��v�T�C ( )15.

�U�C����ͺA���Ū��ԭz�A��̿��~�H �i���סj�G(B) �i�ѪR�j�G(B)�ͺA�F���Ū��A�ɡA�|�e�{���Ъi�ʡA�ݩ�ʺA���šC ( )16.

�U�C�����ͺA�t���ԭz�A��̥��T�H(���T��) �i���סj�G(C)(D)(E) �i�ѪR�j�G |

![�����^����-49801_��¦�ͪ��]�W�^�ߧ@ï](6-2_POINT-ANS.files/image151.jpg)

![�����^����-49801_��¦�ͪ��]�W�^�ߧ@ï-2](6-2_POINT-ANS.files/image152.jpg)

![�����^����-49801_��¦�ͪ��]�W�^�ߧ@ï-3](6-2_POINT-ANS.files/image154.jpg)

![�����^����-49801_��¦�ͪ��]�W�^�ߧ@ï-4](6-2_POINT-ANS.files/image155.jpg)